ニューズレター第61号(2025/7/31発行)

帝京大学ラーニングテクノロジー開発室

No.61

NEWS LETTER

発行責任者 小島 一晃

BYODによる効果的な授業実践 -学生の主体的な学びを支えるICT活用のすすめ-

BYOD(Bring Your Own Device)とは,学生が自分自身のノートパソコンやタブレット端末などを大学に持参し,それを授業や学習活動に活用する仕組みです.この取り組みは,ICTを活用した教育の推進や,学生一人ひとりの学習スタイルの多様化に対応するため,多くの大学で導入が進んでいます.

学生が自らの端末を利用することで,授業の前後や自宅学習など,時間や場所を選ばずに学びを継続することが可能になります.また,クラウドサービスや各種学習アプリケーションとの親和性も高く,自分に合った学習環境を整えることができます.ここで特に重要となるのが,LMS(Learning Management System:学習管理システム)の存在です.BYODとLMSは相互に補完し合いながら,学習の個別最適化と教育効果の向上を支える柱となります.

◆BYODの導入がもたらす学習効果

- 自己主導的な学習の推進と個別最適化

学生は自分の端末を使って,LMSにアクセスすることで,教材閲覧,課題提出,進捗管理,フィードバックの確認などを自分のペースで行えます.これにより,自ら学習目標を立てて計画的に進める「自己主導学習」が促され,学習の個別化・柔軟化が進みます.

- アクティブラーニングやPBLへの対応力向上

BYOD環境において,LMSはアクティブラーニングやPBL(プロジェクト型学習)を支援する情報基盤としても機能します.掲示板やグループ機能を通じて,意見交換や資料共有がスムーズに行え,学生同士の協働による学習活動を活性化します.

- 反転授業の実践

教員はLMS上に講義動画や資料を事前にアップロードすることで,学生が予習により知識を習得できる環境を整えます.対面授業では,これらを活かして演習・議論に集中できる反転授業のスタイルが実現します.

- 学びの継続性と柔軟性の確保

LMSを活用すれば,教室で出席することが困難な状況でも,教室外から学習コンテンツにアクセスし,学習を継続できます.さらに,LMSは学習履歴を記録・蓄積できるため,教員による学習状況の把握にも役立ちます.

◆教員ができる具体的な取り組み

- ICT活用の段階的展開:SAMRモデルの活用

教育におけるICT(情報通信技術)の活用のレベルを4段階に分けて示したフレームワークにSAMRモデル(Substitution(代替), Augmentation(拡張), Modification(変容), Redefinition(再定義)[1]があります.これを活用すれば,授業へのICTの導入を段階的に進めることができ,LMSはこのすべての段階において活用することが可能です.

- 代替:ICTを使って,従来の方法を単に置き換えるだけ.機能的な変化はない(デジタルになっただけで,学習活動自体は変わっていない)

→紙の教材をLMS上でPDF配布

- 拡張:ICTが追加機能を提供し,タスクの効率や利便性が向上するが,学習活動の本質は同じ(ICTがサポートツールとして役立っているが,学びの枠組みは従来と似ている)

→小テストの自動採点機能をLMSで運用

- 変容:ICTの活用によって学習活動の構造そのものが変化する(ICTによって学習の方法や関わり方が変わり,より深い学びが可能になる)

→掲示板にレポートを投稿して学生同士でピアレビュー

- 再定義:ICTを使わなければ不可能だったような,新しい学習活動が実現されている(ICTによって学習の枠組みが根本から再構成され,新しい価値が生まれている)

→LMSを通じた学内外の講師や学習者との協働活動

さらにSAMRモデルでは,前半の拡張と変容をEnhancement(強化)の段階,後半の変容と再定義をTransformation(変革)の段階と位置づけています.

【Enhancement:ICTによる学習活動の強化】

この段階では,ICTは従来の学習方法を置き換え,効率を高める手段として使われます.例えば,紙の教材のPDF化してLMSにアップロードしたり,小テストをオンラインで実施し,自動採点したりすることが該当します.基本的な教材配布や課題の回収,小テストの採点をデジタルすることで,教員・学生双方の負担を軽減し,教育・学習活動の即時性が向上します.

【Transformation:ICTによる学習活動の再構築】

この段階では,ICTの活用によって,従来の授業では実現できなかった新たな学習方法が生まれます.例えば,LMSを活用して非同期でディスカッションしたり,学内外の講師や学習者とプロジェクト型学習をオンラインで実施したりすることが該当します.ICTが学習の時間・空間の壁をなくし,協働の可能性を広げることで,学びの構造そのものを再定義することが可能になります.

- LMSとクラウドツールの組み合わせ活用

LMSを基盤としながら,Microsoft Teams,Forms,OneDriveなどの補助ツールを併用することで,課題提出,リアルタイムアンケート,意見共有,フィードバック収集などの学習活動が拡充されます.特にBYOD環境では,これらのツールが学生端末から即時利用できる点が強みです.

◆授業のファシリテーターとしての教師

LMSを活用すれば,教員は一人ひとりの学生の学習履歴や理解度,提出物の状況を把握できます.これにより,より精緻な個別指導や動機づけが可能になります.教員は「学習活動の設計者」「進捗管理者」「フィードバック提供者」として,ICTを駆使したファシリテーターの役割を担うことになります.

BYODは,学生の端末活用力を育てるだけでなく,LMSと連動することで教育の質そのものを進化させます.学びの柔軟性,継続性,主体性を支えるBYODとLMSの二本柱を授業に活かすことで,教室の内外をつなぐ学習環境が整います.まずはLMSの基本的な機能(資料配布・課題提出・掲示板など)から始めて,BYODに対応した授業を実践してみてはいかがでしょうか.

[1] PUENTEDURA, R. R. (2010) SAMR and TPCK:Intro to Advanced Practice. http://hippasus.com/resources/sweden2010/SAMR_TPCK_IntroToAdvancedPractice.pdf (参照日 2025.07.28)

ICT活用教育レポート 「学生自身のPCを利用する授業の例」

今回は,学生が自分自身のPCを利用する授業の事例を2件取り上げます.1件目は情報リテラシー科目で,1年時にどのような学習活動を通じてどういったことを学ばせているのかをご紹介します.2件目は科目「情報社会論」で,ICTを活用したグループワーク事例について紹介します.

◆事例1:情報リテラシー科目

ここでご紹介するのは,経済学部地域経済学科の1年生前期の必修科目である「情報基礎1」です.ICTの活用能力習得を目標として,受講生は下記を学びます.

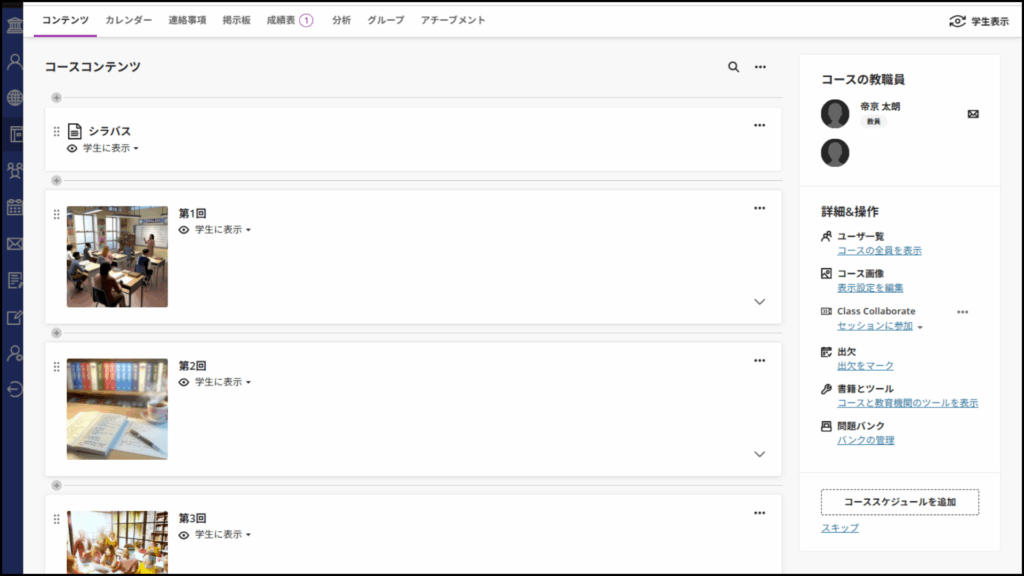

- LMSの利用

受講生は入学後のガイダンスでも説明を受けていますが,初回の授業で改めてLMSの操作を練習させます.課題やテストだけでなく,掲示板を用いて受講生間で情報を共有する活動も経験させています.

- 自身のPCでのファイル管理

入学直後の学生は「データの存在」に対する意識が低いようで,文書ファイルを提出する課題では「(自分で作成した)ファイルがどこにあるか分からない」という質問がよく出ます.そこでファイルを整理して後から利用できるようにする「ファイル管理」を,ファイルマネージャ(windowsであればエクスプローラ,macOSであればFinder)の使い方とともに学ばせます.

- キーボードを見ないで文字をタイプする「タッチタイピング」

フォーマルな文書を作成するための入力・編集作業ではキーボードによる操作が不可欠であり,社会から求められるスキルのひとつです(「最近の新入社員はキーボードを使えない」という嘆きを,企業の方からよく聞きます).多くの受講生は当初,キーボードを見ないとタイプができません.練習方法を教示し,「フェイスタオルでキーボードと手を隠してタイプする」試験を課すことで,受講生にタッチタイピングを習得させます.

- 電子メールの利用

入学直後の学生は電子メールを利用した経験があまりなく,とりわけフォーマルなコミュニケーションのためにメールの文面を作成したことはほとんどありません.就職活動で必要になると伝えた上で,電子メール利用とメール文面作成の基本的な考え方を学ばせます.

- 情報の検索・収集・分析

電子メールの利用とあわせて実施しています.受講生をグループに分け,目的にあわせたメール文面の例をWebで検索して複数収集させ,グループ内で比較・検討させた上で目的に沿った適切な文面を作成させます. Webでの情報検索に加え,2023年度からは生成AIもこの演習で扱っています.

- オフィススイート(Microsoft 365)を用いた文書作成

プレゼンテーションソフトウェア(PowerPoint)を用いた口頭プレゼンテーション実演,表計算ソフトウェア(Excel)を用いたデータ処理とグラフ作成,ワードプロセッサ(Word)を用いた文書作成の3つの課題に従事させます.その後,プレゼンテーションソフトウェアで作成した図と表計算ソフトウェアで作成した表・グラフを文書ファイルに統合し,レポートとして作成するまとめの課題を与えます.

- PC画面を共有するグループワーク

宇都宮キャンパスのアクティブラーニング教室において,PCの画面を転送してグループで共有するモニタを用いて,自分の意見や調べた情報をグループで共有しながらディスカッションする活動を体験させます.先述の電子メールの文面作成と,情報モラルについて考える授業回で実施します.

上記の演習のほか,ビデオ教材(*1)などを用いて情報セキュリティ・情報モラルについても学ばせています.IDと認証についての注意点,レポート作成時における剽窃と適切な引用の作法,SNSやオンラインショップ利用時のトラブルと対処法といったトピックが含まれます.

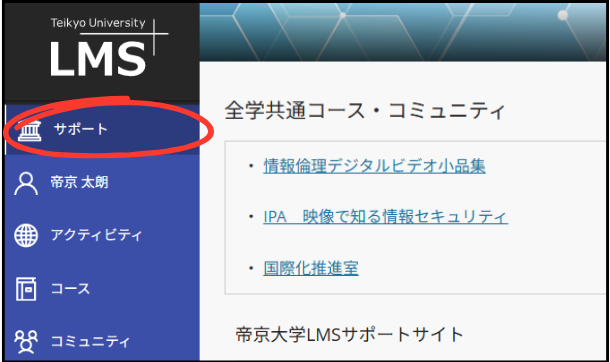

(*1) 「情報倫理デジタルビデオ小品集」という教材で,帝京大学内でご利用いただけます.LMSの「サポート」ページ内の「全学共通コース・コミュニティ」からアクセスできます.

◆事例2:情報社会論

次にご紹介するのは,理工学部情報電子学科の3年生後期の選択科目である「情報社会論」です.この授業では,情報技術と社会,情報とメディア,情報と法の観点の知識を学習するとともに,課題についての調査等をおこない,その結果からの考察を発表・グループ討議をおこなうことにより,多角的な視点から情報と社会について向き合うことを学びます.

安易に白黒つけがたい様々な問題を考察する必要があるため,多様な意見やアイデアを出し合うグループワークを取り入れ,さらにICTにより情報を共有しやすくなることでグループワークを促進し,効果を高めました.

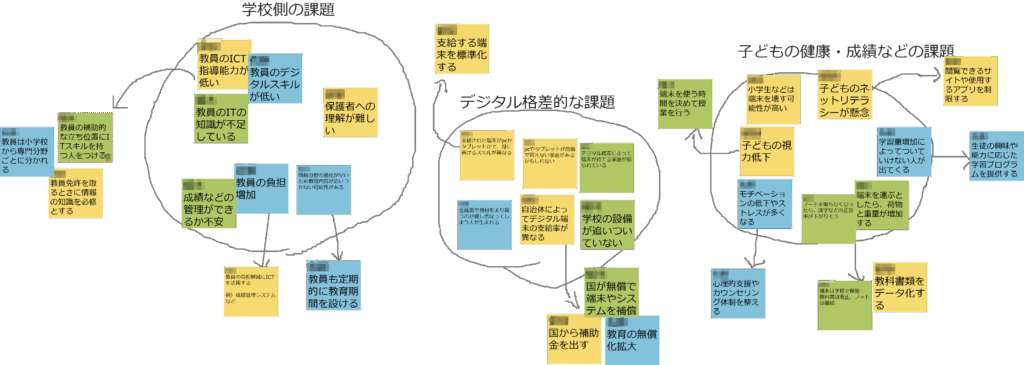

- KJ法をオンラインでおこなう

KJ法は,付箋を使ったブレインストーミングです.この授業ではPetariという無料のホワイドボードツールを使いました.LMSに掲示板を作成し,グループごとにスレッドを立ててもらい,以下の流れでおこないました.

- Petari上に1グループで1つのホワイドボードを作り,代表者がそのURLを掲示板で共有する

- グループのメンバーは自分の考えを,Petariに付箋で投稿する

- グループ内で話し合って,付箋を整理する

- グループで話し合ったことをスライドにまとめ5分程度で発表

- 最終的なPetariの画面とスライドをグループのスレッドに投稿

図1 「教育を考える上で国が取るべき施策」というテーマで議論した例

ホワイトボードをオンラインで使用すると,グループ内での情報共有がしやすい等の他に,教員もすべてのグループのホワイトボードを見ることができるので,各グループの状況を自分のPCの1台で把握することができるというメリットがあります. ホワイトボードツールは,他にもCanva,Figmaなどが無料で使えます.

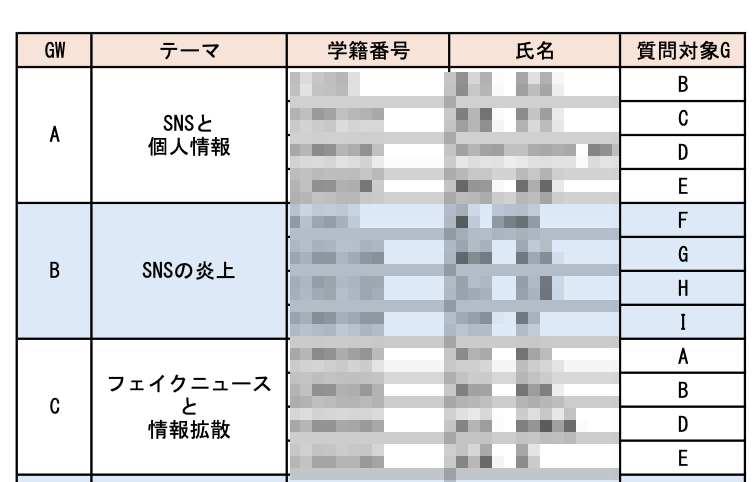

- 掲示板で質問しあう

「情報技術と倫理」の回では,学生をグループに分け,グループごとに個別にテーマを与えました.LMSの掲示板を利用し,以下のようなかたちで,相互に質問するグループワークをおこないました.

- 各グループは,掲示板にスレッドを立てる

- 学生は自分以外のグループに最低1つ,そのグループのテーマに沿った質問をする.質問するグループはグループ分け表(図2)をもとにする.

例)Aグループの1番の人は「SNSの炎上」に関する質問を,Bのスレッドにする

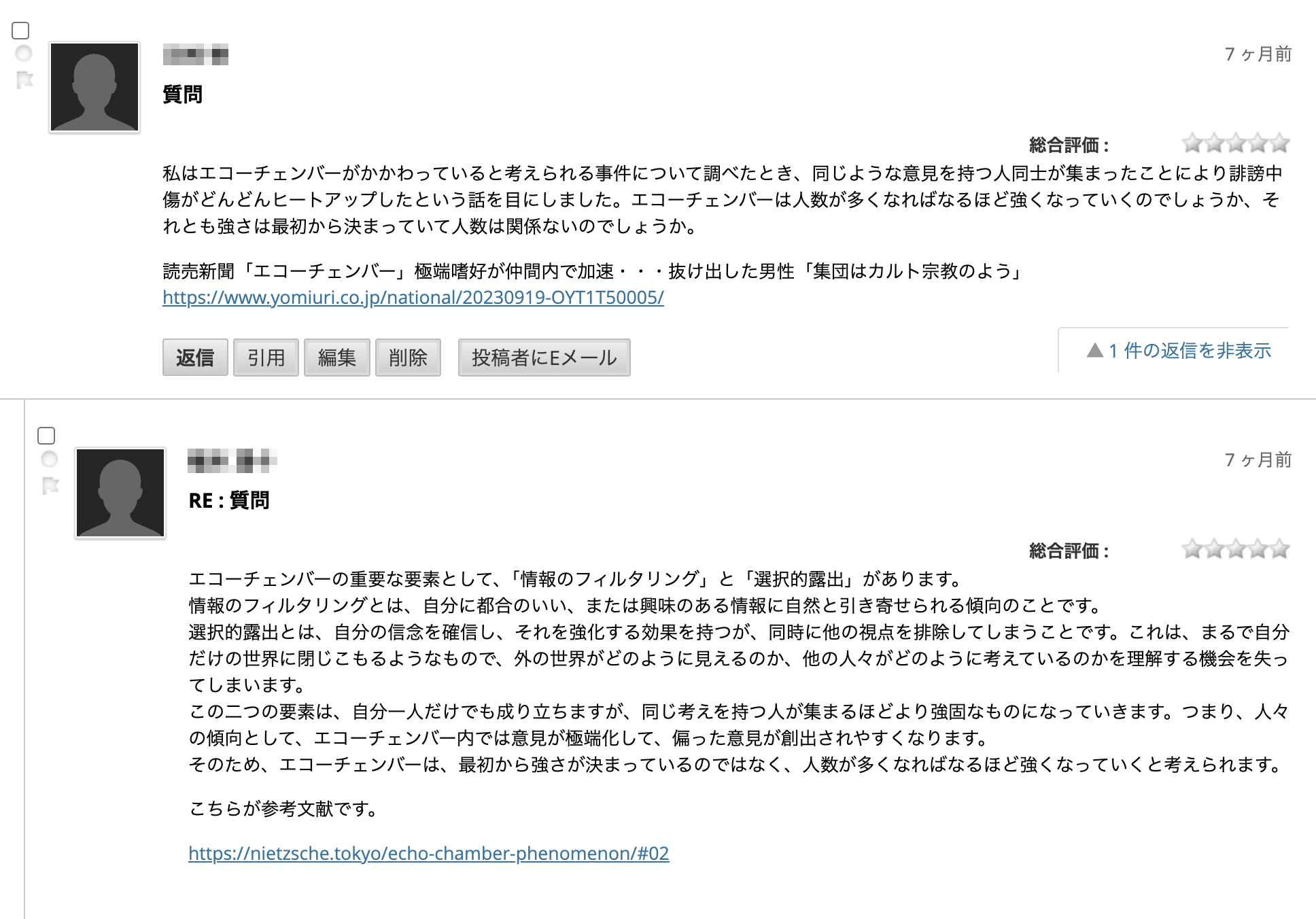

さらに他のグループに質問してもよく,その場合は加点対象になるということを説明.曖昧な質問や抽象的な質問ではなく,具体的な内容にするように指示. - 自分のグループに質問を投稿されたグループは,回答内容についてグループ内で検討・議論し,回答する(図3)

- 授業後の個人課題では,自分の質問に対する回答について,納得したか・さらに疑問が深まったか・理解が深まったかについてレポートする

図2 グループ分け表の例

図3 「エコーチェンバー」についての質問と回答の例

このグループワークでは,1つの問題についてだけ考えるのではなく,まず1つの問題について疑問点を考えること,次に他の学生からの質問をどのように答えたらいいかを調べたり,グループ内で議論することによって,情報倫理に関する問題を複数考察することが必要です.また質問した人が納得するようなレベルの回答を考えなければならないため深い考察が必要となり,これらによってより深い視点で情報倫理の問題をとらえられるようになることをねらいとしています.授業後の課題では自分に対する回答を確認し,その内容について考察することで,自分の疑問点についてさらに洞察を深めることがねらいです.

LMSの掲示板を使うことによって,上記手順2の個別活動から3へのグループ活動が円滑におこなえるメリットがあり,他の学生の質問や回答も見ることができるので,自分が思いつかなかったような問題についても考察することが可能となります.教員は自分のPC1台で全体の進捗を管理することが可能です.

一言コーナー

帝京大学LMSが大型バージョンアップされ,コースやコミュニティ内の見た目や操作性がこれまでと大きく変わります.今までのコース・コミュニティに慣れている方や,PC操作に不安を持っている方にとっては,新しいバージョンは慣れるまで時間がかかるかもしれません.

LT開発室では,これまで通りLMSに関するご相談を受け付けておりますので,お気軽にご相談ください.